|

|

||||

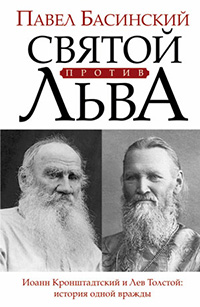

Лев Толстой и св. Иоанн Кронштадтский: медийные персоны своего времениИзвестный критик Павел Басинский, несколько лет назад выпустивший замечательную биографию «великого писателя земли русской» «Лев Толстой: Бегство из рая», продолжает свои толстовские штудии. Его новая книга, «Святой против Льва», представляет собой сравнительное — по плутарховскому образцу — жизнеописание Льва Толстого и Иоанна Кронштадтского. Параллельные места  Параллель понятная: два самых популярных человека в России конца XIX — начала XX века, два «пассионарных» проповедника, определивших духовное лицо эпохи, они сопрягались еще в сознании современников, пусть и довольно своеобразным образом («нельзя одновременно любить Толстого и Иоанна Кронштадтского», — уверял Николай Лесков). Книга Басинского, при немалом объеме и неизбежной — слишком уж много написано и о Толстом, и об отце Иоанне — компилятивности, читается без раздражения и с неослабным интересом. Автор увлекательно пишет, уверенно владеет материалом и по большей части убедителен концептуально. Кроме того, в книге немало любопытных попутных замечаний. Ну, например, что Кронштадт времен отца Иоанна — это в первую очередь не город военно-морской славы России, каким представляем его мы, а аналог советского «101-го километра», куда из столицы высылали всякий паразитический элемент: тунеядцев, нищих, пропойц и проч. И, соответственно, основной пастырской заботой клирика Андреевского собора было не окормление офицеров и матросов, а общение с людьми из трущоб. Или еще одно наблюдение: отец Иоанн, и при жизни и после смерти пользовавшийся репутацией крайнего консерватора, может рассматриваться как предшественник «модернистского» «евхаристического направления» в православном богословии XX века (о. Николай Афанасьев, о. Александр Шмеман и др.). Параллель понятная: два самых популярных человека в России конца XIX — начала XX века, два «пассионарных» проповедника, определивших духовное лицо эпохи, они сопрягались еще в сознании современников, пусть и довольно своеобразным образом («нельзя одновременно любить Толстого и Иоанна Кронштадтского», — уверял Николай Лесков). Книга Басинского, при немалом объеме и неизбежной — слишком уж много написано и о Толстом, и об отце Иоанне — компилятивности, читается без раздражения и с неослабным интересом. Автор увлекательно пишет, уверенно владеет материалом и по большей части убедителен концептуально. Кроме того, в книге немало любопытных попутных замечаний. Ну, например, что Кронштадт времен отца Иоанна — это в первую очередь не город военно-морской славы России, каким представляем его мы, а аналог советского «101-го километра», куда из столицы высылали всякий паразитический элемент: тунеядцев, нищих, пропойц и проч. И, соответственно, основной пастырской заботой клирика Андреевского собора было не окормление офицеров и матросов, а общение с людьми из трущоб. Или еще одно наблюдение: отец Иоанн, и при жизни и после смерти пользовавшийся репутацией крайнего консерватора, может рассматриваться как предшественник «модернистского» «евхаристического направления» в православном богословии XX века (о. Николай Афанасьев, о. Александр Шмеман и др.).Правда, жанр автор выбрал опасный и как будто предполагающий натяжки и нарочитое выискивание «параллельных мест» в двух судьбах, тем более что прямых биографических пересечений между двумя «персонажами» книги не слишком много. В большинстве случаев Басинский этой опасности избегает, но иногда акцентирование «взаимозависимости» героев все же представляется чрезмерным. Особенно это заметно, как кажется, в гиперболизации той роли, какую играл Толстой в сознании Иоанна Кронштадтского в последнее десятилетие их жизни (писатель умер двумя годами позже петербургского пастыря).  Да, протоиерею Иоанну Сергиеву принадлежат несколько сочинений против толстовского учения; да, в его дневниках неоднократно встречаются крайне резкие и даже шокирующие неподготовленного читателя выпады против «ересиарха»: «Доколе, Господи, терпишь злейшего безбожника, смутившего весь мир, Льва Толстого? Доколе не призываешь его на суд Твой?.. Господи, земля устала терпеть его богохульство», — или «Господи, не допусти Льву Толстому, еретику, превзошедшему всех еретиков, достигнуть до праздника Рождества Пресвятой Богородицы, Которую он похулил ужасно и хулит. Возьми его с земли — этот труп зловонный, гордостию своею посмрадивший всю землю. Аминь». Но в том же предсмертном дневнике Иоанна Кронштадтского, откуда взяты вышеприведенные цитаты, встречаются сходные замечания по адресу не только светских «писак» («Господи, запечатлей уста и иссуши пишущую руку у В.Розанова»), но и иерархов и клириков Православной Церкви: «Господи, убери М Антония, J. Janitcheva и прочих неверных людей! Пошли твердых в вере и благочестии. Буди! Л.Tolst возьми» (митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Антоний (Вадковский) и духовник царской семьи протопресвитер Иоанн Янышев пострадали, судя по всему, из-за чрезмерной, с точки зрения автора дневника, терпимости к западному христианству; по крайней мере, как кажется, написание фамилии Янышева латиницей свидетельствует именно об этом). Отец Иоанн вообще выделялся не только исключительной добротой в быту, но и крайней резкостью «теоретических» суждений. Например, в то время как некоторые его «коллеги» считали возможным вступать в дискуссию с богоискателями и даже принимать участие в работе Религиозно-философских собраний (помянутый митрополит Антоний, кстати, дал благословение на их проведение), сам отец Иоанн, оценивая орган РФС, журнал «Новый путь», был вполне категоричен: «Этот журнал задался целью искать Бога, как будто Господь не явился людям и не поведал нам истинного пути. Не найдут они больше никакого пути, как только во Христе Иисусе, Господе нашем… Другие пути всегда ведут в погибель. Это сатана открывает эти новые пути»… Да, протоиерею Иоанну Сергиеву принадлежат несколько сочинений против толстовского учения; да, в его дневниках неоднократно встречаются крайне резкие и даже шокирующие неподготовленного читателя выпады против «ересиарха»: «Доколе, Господи, терпишь злейшего безбожника, смутившего весь мир, Льва Толстого? Доколе не призываешь его на суд Твой?.. Господи, земля устала терпеть его богохульство», — или «Господи, не допусти Льву Толстому, еретику, превзошедшему всех еретиков, достигнуть до праздника Рождества Пресвятой Богородицы, Которую он похулил ужасно и хулит. Возьми его с земли — этот труп зловонный, гордостию своею посмрадивший всю землю. Аминь». Но в том же предсмертном дневнике Иоанна Кронштадтского, откуда взяты вышеприведенные цитаты, встречаются сходные замечания по адресу не только светских «писак» («Господи, запечатлей уста и иссуши пишущую руку у В.Розанова»), но и иерархов и клириков Православной Церкви: «Господи, убери М Антония, J. Janitcheva и прочих неверных людей! Пошли твердых в вере и благочестии. Буди! Л.Tolst возьми» (митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Антоний (Вадковский) и духовник царской семьи протопресвитер Иоанн Янышев пострадали, судя по всему, из-за чрезмерной, с точки зрения автора дневника, терпимости к западному христианству; по крайней мере, как кажется, написание фамилии Янышева латиницей свидетельствует именно об этом). Отец Иоанн вообще выделялся не только исключительной добротой в быту, но и крайней резкостью «теоретических» суждений. Например, в то время как некоторые его «коллеги» считали возможным вступать в дискуссию с богоискателями и даже принимать участие в работе Религиозно-философских собраний (помянутый митрополит Антоний, кстати, дал благословение на их проведение), сам отец Иоанн, оценивая орган РФС, журнал «Новый путь», был вполне категоричен: «Этот журнал задался целью искать Бога, как будто Господь не явился людям и не поведал нам истинного пути. Не найдут они больше никакого пути, как только во Христе Иисусе, Господе нашем… Другие пути всегда ведут в погибель. Это сатана открывает эти новые пути»…Два мира Как и любая достойная книга, работа Басинского провоцирует читателя на самостоятельные размышления по предложенному поводу, тем более, что автор оставляет простор для «сотворчества». Он рассматривает ситуацию лишь в религиозном, отчасти в политическом (преимущественно в связи с фигурой Победоносцева) и социально-психологическом (выходец из низов vs граф-аристократ) аспектах. Между тем, здесь, конечно, возможны и другие подходы, в первую очередь — социокультурный. В самом деле, в русской культуре существует и другая пара «святой — писатель», не менее известная, чем Иоанн Кронштадтский и Лев Толстой. Речь, конечно, о Серафиме Саровском и Пушкине. Их, с легкой руки Николая Бердяева («В начале XIX века жил величайший русский гений — Пушкин и величайший русский святой — Серафим Саровский. Пушкин и св. Серафим жили в разных мирах, не знали друг друга, никогда ни в чем не соприкасались. Равно достойное величие святости и величие гениальности — несопоставимы, несоизмеримы, точно принадлежат к разным бытиям»), упоминают всякий раз, когда хотят подчеркнуть разрыв между Церковью и дворянской элитой первой трети XIX века. Израильский прозаик Дан Цалка 25 лет назад даже написал рассказ «Взгляд, или Столетие со дня смерти Пушкина», где нафантазировал встречу преподобного и поэта. Читая книгу Басинского, понимаешь, какой тектонический сдвиг в русской жизни произошел за полвека с небольшим (в особенности, конечно, после реформы 1861 года). Встреча святого Серафима и Пушкина не просто не состоялась — для нее во всей огромной империи не существовало пространства, она была невозможна нигде, кроме рассказа Цалки. Встреча (пусть «встреча») Иоанна Кронштадтского и Толстого была неизбежна: их имена стояли рядом на страницах газет и в умах современников. Сословные перегородки рухнули, нишевая, «монадная» структура общества распалась. Демократизация давала громадный толчок общественному развитию, но и несла с собой хаос, прежде всего ментальный — люди, говоря словами Победоносцева, которого цитирует Басинский, переставали понимать, «какое колесо у нас вертится, и на каком месте какой работник стоит». Раньше было понятно: вот поэт, он пишет про розы и морозы, а вот святой, который молится за всех, в том числе за поэта. Теперь все сместилось, смешалось: писатель становился вероучителем, а протоиерей усиливался давать эстетические оценки. «Скудным был культурный багаж отца Иоанна. Он почти не читал художественной литературы, не интересовался искусством, крайне наивно писал о научном и техническом прогрессе — например, об электричестве и паровозах», — констатирует Басинский. Замечание справедливое, но кому пришло бы в голову написать что-то подобное о Серафиме Саровском? А ведь тот наверняка не знал закон Ломоносова-Лавуазье и не мог бы сформулировать принцип работы паровой машины Уатта. Но никому до этого не было дела. Лишь в эпоху грандиозного смешения у чудотворца интересуются списком прочитанных романов и выставляют ему оценки по физике. Точка сборки  Показателен сам этот сдвиг центра религиозной жизни — от затворника и столпника к «белому» священнику, ежедневно принимающему тысячи посетителей. Басинский демонстрирует разницу между униженным положением приходского священника, которого после службы в господском доме было не принято сажать за общий стол, и тем почтением, каким была окружена фигура монаха, и связывает переворот в отношении к ним общества именно с деятельностью Иоанна Кронштадтского. Показателен сам этот сдвиг центра религиозной жизни — от затворника и столпника к «белому» священнику, ежедневно принимающему тысячи посетителей. Басинский демонстрирует разницу между униженным положением приходского священника, которого после службы в господском доме было не принято сажать за общий стол, и тем почтением, каким была окружена фигура монаха, и связывает переворот в отношении к ним общества именно с деятельностью Иоанна Кронштадтского.По сути, Лев Толстой и Иоанн Кронштадтский жили в эпоху возникновения массовой культуры в ее нынешнем виде. В этом смысле оба они были, выражаясь современным языком, «медиаперсонами», обоих осаждали интервьюеры и репортеры, следившие за каждым их шагом. Невероятная слава обоих героев Басинского, вышедшая далеко за пределы России (автор напоминает, что книга Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе» была любимым чтением британской королевы Виктории), поддерживалась и подогревалась прессой, как раз тогда становившейся «четвертой властью». Не случайно жизнь Иоанна Кронштадтского его биограф делит на два этапа: до 20 декабря 1883 года, когда в популярной газете «Новое время» появилось благодарственное письмо исцеленных им людей, и после. Интерес к представлениям кронштадтского протоиерея об электричестве — просто оборотная сторона такой массовой популярности «нового типа» («And the papers want to know whose shirts you wear», — сообщает в старой песне Дэвида Боуи Центр управления полетом астронавту, шагнувшему в открытый космос). Отсюда же и другие атрибуты «звездности» обоих «старцев», яснополянского и кронштадтского: многочисленные «фанаты» (вспомним хотя бы секту «иоаннитов»), осада со стороны экзальтированных поклонников, даже покушения (на жизнь отца Иоанна покушались вполне реально, Толстой тоже полагал, что его могут убить). Басинский об этом почти не пишет, не рассматривает проблему под этим углом зрения, но мне кажется, именно здесь «точка сборки» его книги, оправдание ее композиционного решения. Параллель между Толстым и Иоанном Кронштадтским не столько биографическая или психологическая, сколько «функциональная». Их подлинная общность не в судьбах, а в том месте, какое они занимали в сознании той эпохи, которая их породила и которая теперь навсегда связана с их именами.

Образование и Православие / Михаил ЭДЕЛЬШТЕЙН, Нескучный сад |

||||

|

|

Всего голосов: 0 | |||

| Версия для печати | Просмотров: 1942 | |||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||